「最美的建築,應該是建築在時間之上的,時間會給出一切答案。」走過 102 年的人生,這是大師貝聿銘建築價值觀的精華濃縮,也是他活過,對自我人生的總結。

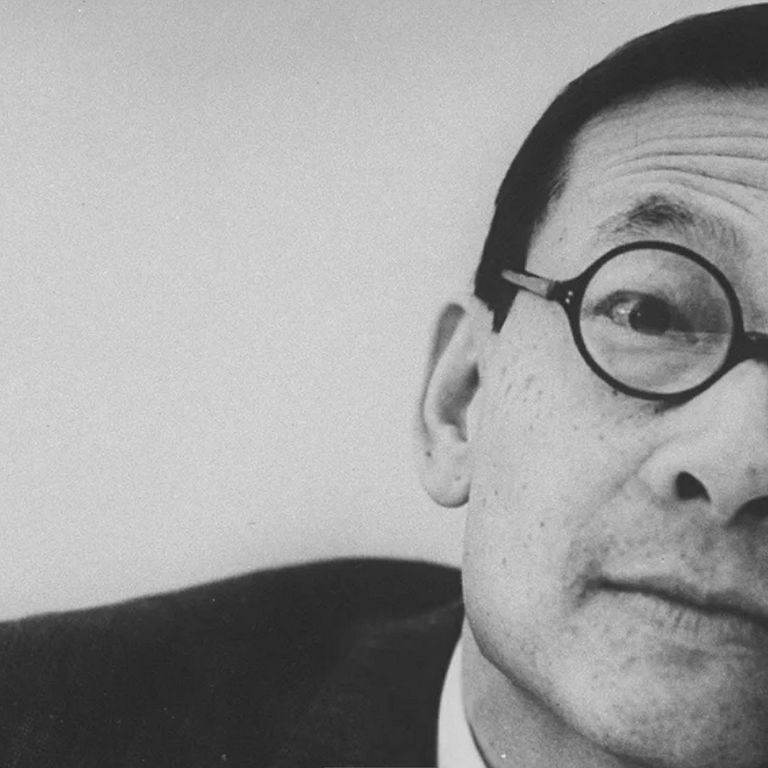

(圖 / M+)

分享本圖【貝聿銘小檔案】

1917 年 4 月 26 日生於廣州,18 歲即負笈美國攻讀建築學,在麻省理工學院取得學士學位,後取得哈佛大學建築碩士學位。

1960 年貝聿銘自立門戶,成立自己的建築事務所 I.M. Pei & Associates,足見他與中國、香港有著不可分割的關係。

1983年,貝聿銘榮獲普立茲克獎,同時也是第一位得到普立茲克獎肯定的美籍華裔建築師。

因其對當代建築領域的卓越貢獻,中國華人盛典組委會特別於 2017 年貝聿銘先生百歲壽辰前夕,公布其獲得 2016-2017 年度「影響世界華人終身成就獎」。

最近,位於香港西九文化區的當代視覺文化博物館 M+ ,呈獻出建築大師貝聿銘(1917–2019)的首個全面回顧展「貝聿銘:人生如建築」。此次展覽鉅細無遺地審視他的作品,並回顧他的傳奇人生。於 2024 年 6 月 29 日(星期六)至 2025 年 1 月 5 日(星期日)在 M+西展廳舉行。

(圖 / M+)

分享本圖貝聿銘首個全面回顧展

擅長以光讓建築融合於自然空間,透過幾何的比例建構。許多出自他筆下的設計,都具有高度的辨識度以及予人視覺上的震撼力,經典作品不勝其數,往往成為當地地標所在。

就如同貝聿銘所願,作品能橫跨全世界,縱貫 70 載,建築項目橫跨遼闊地域——包含華盛頓國家美術館東館、巴黎大羅浮宮現代化改造計劃、香港中銀大廈和多哈伊斯蘭藝術博物館。

其人生與事業,亦由權力關係、複雜的地緣政治、文化傳統和世界各地千姿百態的城市風格互相交織,形成絢爛繁富的經歷。也因為他的跨文化視野,為當代世界奠下了基礎。

(圖 / M+)

分享本圖六大主題展區介紹

這次的展覽籌備歷時 7 年之久,展出逾 400 件展品,包括一系列來自機構或私人收藏的繪圖手稿、建築模型、相片、錄像和其他檔案紀錄,當中不少展品將首次公開亮相。

展覽分為六大主題,近距離探索貝聿銘的生活和工作。這些主題不但充分展示貝聿銘獨特的建築手法,更將其作品與社會、文化及其人生軌跡交相對照,顯示建築和生活之密不可分。

「貝聿銘的跨文化底蘊」展示貝聿銘成長和修讀建築學的經歷,為他日後能夠揮灑自如地 融會不同文化、結合傳統與現代,奠定堅實的基礎。

「房地產和都市重建」揭示貝聿銘任職於紐約房地產商齊氏威奈公司這段鮮為人知的事業經歷,以及 1960 年代他在美國及後來在美國以外的地區,參與過的混合用途規劃、住屋和都市活化項目。

「藝術與公共建築」聚焦貝聿銘所設計的博物館,以及他與亨利.摩爾和趙無極等藝術家的緊密合作。在此部分可見他視博物館為公共空間,深信藝術與建築之間的對話十分重要, 也可見他對當代藝術的喜愛。

「權力、政治與賞識青睞」揭示貝聿銘如何憑藉其精湛的建築技藝和解決問題的高明手腕, 以及對客戶需求的敏銳體察,在許多重要的委約項目中成為客戶信賴的合作夥伴。在他職 業生涯中的這些重要項目,既獲得客戶支持,亦曾引起爭議。

「物料改良與結構創新」展示貝聿銘及其團隊在採用物料和建築方法上不斷推陳出新,尤其是對混凝土、石材、玻璃和鋼材的運用,藉此造就建築設計上的創新。

「以設計重新解讀歷史」探討貝聿銘長期以來對於為不同歷史、傳統和生活方式設計現代建築作品的濃厚興趣,特別是與他故國有關的建築項目。他主要將文化和歷史建築原型去蕪存菁,從中獲得構思造型和空間的方針,以滿足現代的需要。

(圖 / M+)

分享本圖設計塑造了二十世紀和二十一世紀的建築面貌

為使新一代建築系學生了解貝聿銘的作品,M+與香港大學和香港中文大學建築學院的兩個碩士課程合作,邀請兩校學生分別聚焦於高樓和文化空間的設計。學生同心協力在工作室參與製作總共五件模型,展現貝聿銘生平最重要的建成和未實現的項目。這些項目包括貝聿銘的哈佛大學設計學院碩士畢業論文中的設計「上海中華藝術博物館」(1946,未建成)、紐約雙曲面大樓(1954–1956,未建成),以及台中東海大學路思義教堂(1954–1963)。

展覽亦展示十一幅委約七位國際攝影師在全球疫症大流行期間拍攝的照片,重新審視貝聿銘仍具影響力的作品。參與攝影師包括何兆南(香港)、久保田奈穗(紐約)、李國民(台北)、 喬瓦娜.席爾瓦(米蘭)、穆罕默德.薩姆吉(杜拜)、田方方(上海)和米田知子(東京/ 倫敦)。

貝聿銘的兒子、建築師、貝氏建築事務所董事長及創始人貝禮中與我們分享:「這個全面回顧展首次向公眾展示我們的父親豐碩且影響深遠的事業生涯,闡明造就他成為不同凡響的建築師和世界公民背後的跨文化影響及獨特歷史背景。透過多年在眾多來源蒐集而成的資料,展覽仔細描述出色的個人故事,只有通過完整的闡述,才能揭示他漫長而樂觀的一生中所經歷的複雜性、挑戰和成就。」

「貝聿銘:人生如建築」聯合策展人王蕾和陳伯康表示:「貝聿銘是世界上享負盛名的建築師, 儘管如此,人們對他及其貢獻的了解卻相對少。

我們希望這次展覽能進一步揭示這位建築師在個人、城市甚至整個世界多層面的影響力。貝聿銘的建築汲取地區元素,卻塑造全球文化。 其建築體現藝術和文化理想,同時透過對話和合作塑造了城市的天際線,帶來創新的建築形式和工程創舉。由此呈現出的圖景,是一種從根本上與廣泛地域的建築、城市化、國家建設和機構文化認同的重要發展交織在一起的建築事業。」

「貝聿銘:人生如建築」

日期:2024年6月29日(星期六)至2025年1月5日(星期日)

地點:M+西展廳

Via|M+

本篇文章轉載自 瘋設計