走進華山 1914 文創園區的紅磚六合院,推門而入,迎面是時間的味道——紅磚帶著歲月的痕跡,像沉默的筆墨留白;以漂流木製成的展架,木紋的裂痕與節理,或許還遺留著海的鹽味;畫與字不再懸掛於純白牆面,而與木頭共呼吸,像是被安放在生活裡的一部分。沒有傳統畫廊的距離感,這裡更像啟蒙時代在巴黎的「沙龍」——那種文人雅集的氛圍來自於觀者圍站、輕聲對話,像在教室裡,也像在老朋友的客廳裡談天。

黃光男的《二82年華》沙龍展,正是在這樣的空間氛圍中展開。這場展覽並非回顧性的紀念,而是一場持續的對話:對時間、對創作、對生命的「再」整理。「二82」的「二」,象徵延續與循環,也像兩條並行的時間線,一條是黃光男走過的,另一條是象徵他仍在持續前進。「82年華」則不只是年齡,而是一個創作的節點,一次將學者、文化政策主事者與藝術家三重身份,再次重新對焦的一個時間節理。

黃光男跟我笑說自己並非主動籌展:「是被邀請的。」但他看待這個展,像看待一次課題,「每一個年紀,都該重新學習。」這回,他用五十多件作品:從水墨、書法到抽象畫,與觀者一起再次回到課堂。

(圖/《二82年華》沙龍展 提供)

分享本圖紅磚屋裡的課堂:藝術家在說話

(圖/《二82年華》沙龍展 提供)

分享本圖「畫畫就像寫字,寫字就像呼吸。」他說話輕柔,卻字字有重量。黃光男像是回到教室的老師,指著畫作一邊談筆法、構圖,也談詩句與氣韻。這堂課沒有教科書,只有他多年積累的直覺與感悟——他談文人畫的「詩、書、畫一體」,詩是情感的節點,字是畫的骨架,而畫是字的氣息;對他而言,書法從不是附屬於畫,而是畫作的另一結構觀點。而字的行氣、墨的濃淡、筆勢的留白,與畫裡的節奏彼此呼應,「即便你看不懂中文,也能讀懂字的節奏,感覺到它的呼吸。」

這樣的語氣,既像教學,也像閒談。82歲的他,仍有一種屬於師者的俏皮與學者的嚴謹;但談創作時,從白居易談到蘇東坡,思維信手拈來,又能在一轉念間提到設計與電影的鏡頭語言。他說自己受攝影藝術與設計思潮影響,習慣用鏡頭視角思考畫面:「畫不是平面的,是被剪輯的,一幕一幕地前進。」

他用「板塊式的構成」來形容自己現在的作品:構圖像時間的片段,色塊與線條在推移。對他而言,「抽象」並非現代主義的標籤,而是節制與取捨的能力:「把必要的留下,不必要的拿掉。」那份節奏感,讓畫面不再是靜止的物,而成為時間的剎那——能流動,也能呼吸。

在他的畫作中,白色不是空白,而是留給光的位置;影,則是光的證明。畫面經常出現一種柔軟的亮度,有一種輪廓,沒有強烈的對比,卻能讓人感覺「時間在那裡」;他在跟我述說時,會指出在畫裡的大石、樹影、花或細節中的小「建築」——那不是靜物,而是「時間的流動」;你看到畫面中的層層色彩,被他稱作「板塊的移動」,我總覺得,那是時間的節拍、呼吸的節奏。這種節奏感不僅來自筆墨,也來自他的生命節奏:在書桌與畫紙之間,在研究、行政、教學與創作之間,他學會了讓時間流動、讓意念留白。

花鳥與書法之外:氣與意的載體

花鳥是黃光男最常被記住的題材,但在他看來,那只是「意」的入口:「有景,才有境界;有境界,才有美感。」他說花與鳥並不是主角,而是一個與自己內在對話的通道——通往時間、通往人心,也通往自己;他筆下的雄雞,不止是羽毛的描繪,而是清晨第一聲啼鳴的力量;一顆柿子,不只是水果,而是顏色呼吸與生活記憶的疊合:他告訴我這是老師每年送來的柿子,成了畫裡的溫度與懷舊。

這種「以物喻境」的方式,使他的作品在古典題材中仍保有現代張力。線條是呼吸、色塊是光影、詩句是心念的起伏。畫作因此成為一個劇場——有角色、有節奏、有故事。

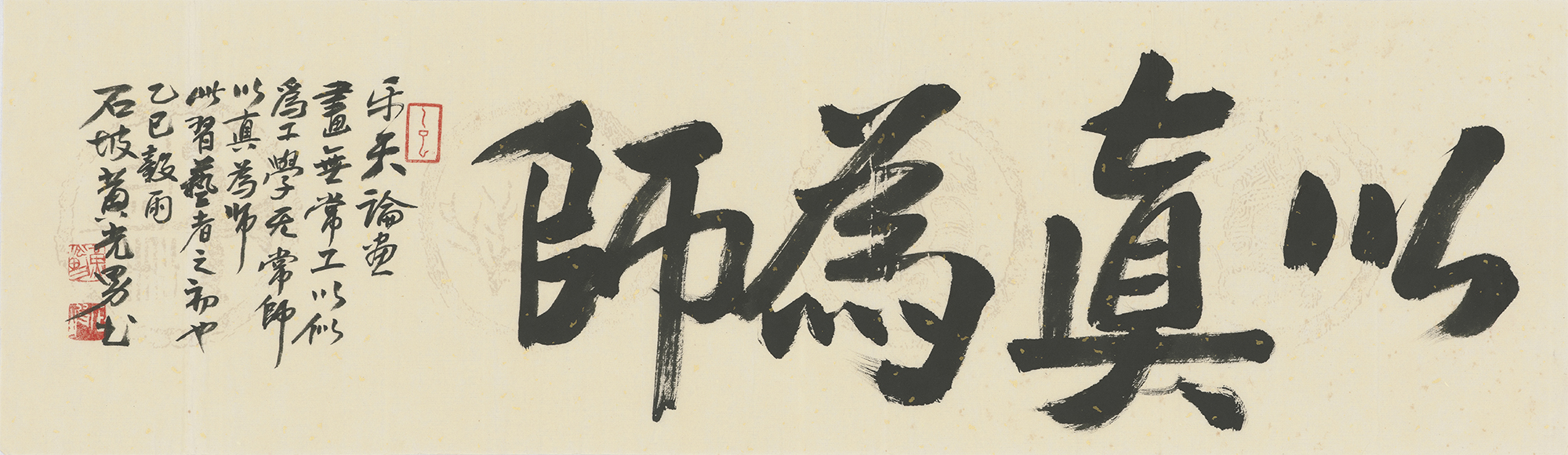

展場中特別劃出了一個安靜的牆面,專門展示黃光男的書法作品——這是他第一次讓書法從畫作中獨立出來,成為展覽的一個篇章;沒有多餘的燈光與裝飾,用最簡單的木框裝裱,沒有金邊、絹底或題箋的點綴,觀眾走近時,能感受到紙張的呼吸與墨色的溫度,那些字有時並不端正,卻像風在紙上流動。

「我不是書法家,」他笑說,「但我寫字時,好像就是在畫畫。」對黃光男而言,書法不是展示筆力的技藝,而是一種「氣」的流動:「字要會呼吸,像人一樣要活著。」線條不求工整,而重在節奏與呼吸的感覺:有的筆畫緊促如氣斷,有的又舒展成風,乾溼濃淡之間,是時間的行進。同樣的,在畫作中也有書法,詩與字之間不分主從:詩是字的靈魂,字是詩的軀體,觀者若停留得久一些,會感受到那種交錯的節奏——像呼吸,也像一首沒有聲音的樂曲。

他提到年輕時練柳公權、顏真卿,也臨王羲之:「但後來我刻意放鬆筆勢,讓線條自己走。」「放」讓字脫離了規範,進入自由的節奏,字的偏斜、懸浮與不平衡,反而成了生命的節拍:「我寫的時候,不想寫得漂亮,而想讓字自己在說話。」這樣的作品,既像詩,也像畫。每一筆墨都像是在尋找一個節奏、一個呼吸的位置:「詩與書是畫的呼吸,畫則是詩與書的光影。」不管是書法或是畫作的落款,黃光男讓字重新回到最純粹的狀態——沒有修飾,沒有姿態,那是他一生對藝術最樸素的回答:讓時間自己說話。

(圖/《二82年華》沙龍展 提供)

分享本圖留白:讓觀者進場

「畫不要說太清楚,要留白。」他輕聲地說,像是給自己的叮嚀。留白不是空白,而是邀請,讓觀者進入畫裡,帶著自己的記憶與經驗,讓作品完成最後一步。這是他長年作為教育者的思維,藝術不是灌輸,而是喚醒:「先知道你在看什麼,再練習選擇。」他比喻學習藝術像天線,「接收世界的訊號,但更重要的是選與捨,這個過程本身,就是成為『自己』的開始。」

談到作品,他的語氣一轉:「價格可以被堆出來,但價值不會跟著走。」他不斷言市場的荒誕、也不批評,只是淡淡地說:「與其追價格,不如把內在的結構練到真。」對他而言,創作的價值不是在數字,而在共鳴。畫若能感動人,就有它的價值。

紅磚屋內的光線,照在畫紙的纖維上,像是讓每一幅畫都在呼吸,沒有白盒子的距離感,取而代之的是生活的溫度。在黃光男身旁,像是看著老師指著畫中的景物,不管事那隻鳥還是那個光線,聽他解釋「板塊的移動」與「時間的剪接」,語氣輕鬆得像講故事。

這場展覽更像是一堂持續進行的課。老師邊說邊笑:「畫完一張,最希望覺得那不是我。」他說這話時語氣溫柔,像在講一個祕密——不是否定,而是留給創作的空間。「只有拉開距離,新的自己才會出現。」

《二82年華》不是回顧,而是一場對話。對時間、對自己、對觀看。他在畫裡寫時間,在字裡留氣息,也在留白裡讓人走進去。離開紅磚屋時,漂流木與畫作的餘韻還在空氣裡。那是一種安靜的力量,讓人想起他的一句話:「畫完之後,我希望它不是我。那才是新的。」這句話,或許正是他八十二歲時最年輕的宣言。在時間裡,他寫下的不只是一筆墨,而是從墨色映照出來的一筆光暈。