音樂家與文豪輩出的維也納宛如一座神秘城市蒙上面紗,令人不禁往裡窺視,想一探究竟這座音樂之都蘊藏著什麼樣的文化底蘊,方能孕育出莫札特、舒伯特、海頓、佛洛伊德這等才華洋溢的天才,形塑這般風情萬種的城市風貌。

奧地利著名詩人彼得‧艾頓柏格(Peter Altenberg)曾如是說:「我不在家,就在咖啡館,我不在咖啡館,就在前往咖啡館的路上。」如今佇立於維也納中央咖啡館 Café Central 的艾頓伯格像,就像飄散於維也納街頭的咖啡香,溫暖與慰藉城市人的日常。

維也納中央咖啡館中的艾頓伯格像(圖/Café Central)

分享本圖然而咖啡幾乎是每個城市的共通文化,維也納人喝咖啡又有何奇特之處?

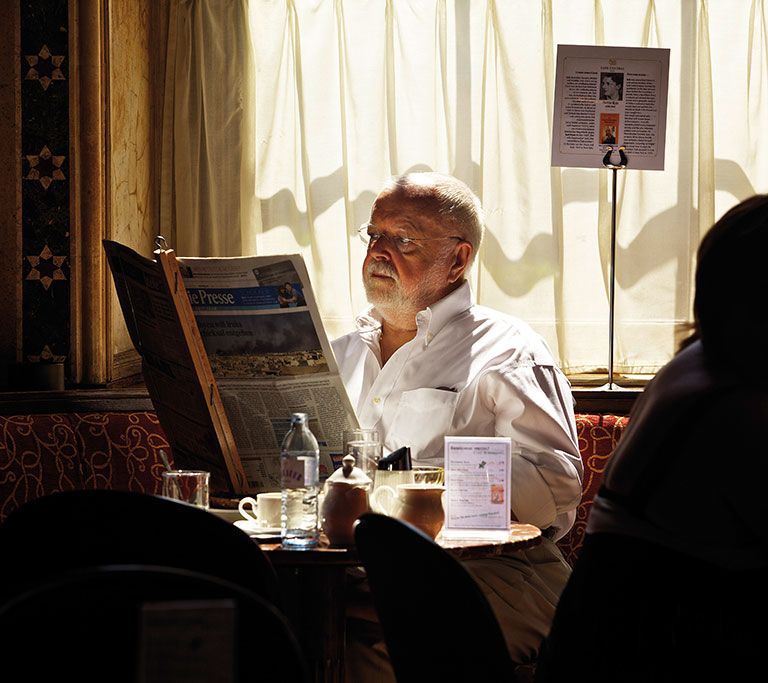

在典型的維也納咖啡館中,會用紋理古典的大理石桌來供應咖啡與餐點,前來用餐品咖啡的賓客們坐在外型簡約、承載著新舊歷史記憶的維也納咖啡館椅——Thonet 椅子上,一面讀報、一面啜飲溫熱維也納咖啡,「咖啡館是個帳單上只會出現咖啡,人們卻能在此浪擲時間與空間之地。」2011 年,聯合國教科文組織甚至以此為由,將充滿氛圍與文化細節的「維也納咖啡文化」(Wiener Kaffeekultur)列為非物質世界文化遺產。可見咖啡對於維也納而言,不僅是陶冶生活之物、攫獲靈感之泉,更是維也納人傳承於生活中的日常文化。

敵人遺落的綠豆子,如何開出一朵文化之花——維也納咖啡歷史

相傳「咖啡」的身影首次現跡於維也納,恰逢這座城市慘遭圍攻之際。1683 年,已被鄂圖曼土耳其軍團包圍兩個月的維也納幾乎成為空城廢墟,城市鬧飢荒與瘟疫,人口銳減在當時更是不在話下。然而就在這座城市面臨岌岌可危的歷史困境,一支波蘭軍隊遠赴而來協助攻打土耳其士兵,土耳其在戰役中戰敗,終於阻止鄂圖曼帝國西征。戰役結束,倉皇撤退的土耳其人在混亂的陣營中落下了一袋神秘綠色豆子,也就是後來成為人們那杯中物的夢幻原料——咖啡豆。

關於維也納第一間咖啡館的討論未曾停過,有人相信是由 Jerzy Franciszek Kulczycki 在戰爭中立下大功,因而獲賞得以在維也納開設第一家咖啡廳;也有另一說,指稱維也納的第一間咖啡廳是由美國間諜 Deodato 所建立,然而無論是誰在維也納播下了這顆咖啡之果,這些曾在城裡為咖啡不遺餘力,讓更多人能嚐得濃郁醇厚咖啡香的咖啡行者,無疑都是維也納咖啡歷史的重要推手。

維也納中央咖啡館彷彿置身中古世代歐式皇宮(圖/Café Central)

分享本圖吟遊詩人的繆思之地——文學咖啡館與咖啡館文學

悠閒漫步維也納巷弄街道,五步之遙就會撞見一幢歷史痕跡爬滿建築物面容的咖啡館,不悉心留步,眼前那宮廷感十足感的古典咖啡館,或許會令人誤以為來到歐式劇院或博物館,這是屬於維也納的獨特城市街景,也是留存維也納文化與歷史的一隅瑰地。

1890 年間,位於彌額爾廣場上的格林斯坦咖啡館 Café Griensteidl,成為了一群名為「Jung Wien」(維也納青年)的文學人物定期聚會的場所,一群文壇上傑出的年輕作家,如霍夫曼斯塔爾、卡爾·克勞斯和亞瑟·施尼茨勒當時便時常在咖啡館相聚,因而催生了「咖啡館文學」。

作家與音樂家們流連咖啡館,把創作搬至公共領域,1900 年時,維也納大約有 600 家咖啡館。伴著空氣中瀰漫的濃郁咖啡香,年輕的奧地利作家們在咖啡館裡恣意揮毫,他們定睛沉思、偶爾呢喃低語、時而啜飲時而豪飲,咖啡裡的溫厚奶泡逐漸消散融於醇黑的咖啡中,彷彿創作靈感突破重圍,一個又一個筆下人物隨之現身,一部又一部曠世巨作在此誕生。

那些歷史上的人們,都曾是咖啡館常客

中央咖啡館 Café Central(圖/Café Central)

分享本圖據《BBC》2013 年的報導,希特勒與托洛斯基也曾是中央咖啡館(Café Central)的席上賓,而與中央咖啡館位在同個區、只有幾街之隔的蘭德曼咖啡館(Cafe Landtmann),後來也是奧地利心理學家佛洛伊德與作曲家馬勒日常消遣之地,這座咖啡館至今仍是許多遊客特地拜訪的觀光聖地。

蘭德曼咖啡館 Cafe Landtmann 為佛洛伊德與馬勒常造訪的咖啡廳(圖/Cafe Landtmann)

分享本圖咖啡杯盤敲擊聲、鏗鏘有力的爭辯聲與報紙翻動聲交錯,咖啡館隨時代更迭,成為了不同性質的聚集地,藝術家在那兒、政治家在那兒,人文學家也在那兒,人們相聚時,思想便匯聚,咖啡館彷彿永遠伸出雙臂,招待著懷抱不同理想與願景前來的人們。

如今矗立在林蔭大道旁的蘭德曼咖啡館,一如咖啡館文化屹立於維也納歷史之上,人們走出家門,在如茵的景緻相伴下散步至咖啡館,生活圈隨之延伸,咖啡館也逐漸成為城市裡的「第三空間」。

到城市裡的「第三空間」坐坐

1989 年,美國社會學家 Ray Oldenburg 在著作《The Great Good Place》中提出了「第三空間」(The third place)一詞,這個概念意指人們在「家」與「工作場所」之外最常待的地方,可能是咖啡館、圖書館或是公園,它就像是「日常裡的臨時空間」。

彼時今日,有著偌大空間、輕柔溫暖的天鵝絨紅色座椅以及挑高華麗吊燈的維也納咖啡館,始終流連著形形色色的人們;咖啡館好似有種神奇魔力,能讓人慵懶待上一段時間,也難怪彼得‧艾頓柏格曾寫下這樣一首詩來讚頌咖啡館:

「當你有煩惱,不管是這個還是那個——去咖啡館!

出於某些原因,無論多麼合理,她都不能赴約——去咖啡館!

你的靴子破了——咖啡館!

你有 400 克朗的薪水,你花了 500 元——咖啡館!」

下回再訪維也納,不妨體驗一回維也納式的閒暇時光,點上一杯鋪滿厚奶油的維也納咖啡 Einspänner,倚著窗儘管坐著,望著窗外從容來往的人們擦肩而過,試著暫時什麼也不想,也什麼都想一回。

參考資料來源:

1.《BBC》:Vienna’s recipe for living well、1913: When Hitler, Trotsky, Tito, Freud and Stalin all lived in the same place

2.《City of Vienna》:History of Viennese coffee house culture

責任編輯/陳鈞煥

1% 頂尖專家都怎麼生活?更多深度內容都在:1% Style Facebook 粉絲專頁