2025 年《米其林指南台灣》公布結果,再次掀起美食與城市話題。今年不僅有 53 家餐廳獲得星級評鑑、7 家綠星展現永續實踐,新北與新竹更首次入榜,擴大了台灣的飲食版圖。然而,這份榜單真正的啟示,不只是誰升星、誰掉星,而是台灣餐飲正走向一種「雙核心結構」:一端是持續精進、能與世界對話的 fine dining;另一端,則是街角小吃與夜市文化,成為最能代表城市性格的文化符號。當頤宮連續八年蟬聯三星,與台南小吃依舊付之闕如並置,這背後的矛盾其實也是台灣的優勢——我們既能在國際標準中找到位置,也能以庶民味道凝聚文化記憶。餐飲因此不再只是味覺體驗,而成為城市品牌、社會價值與文化身份的共同語言。

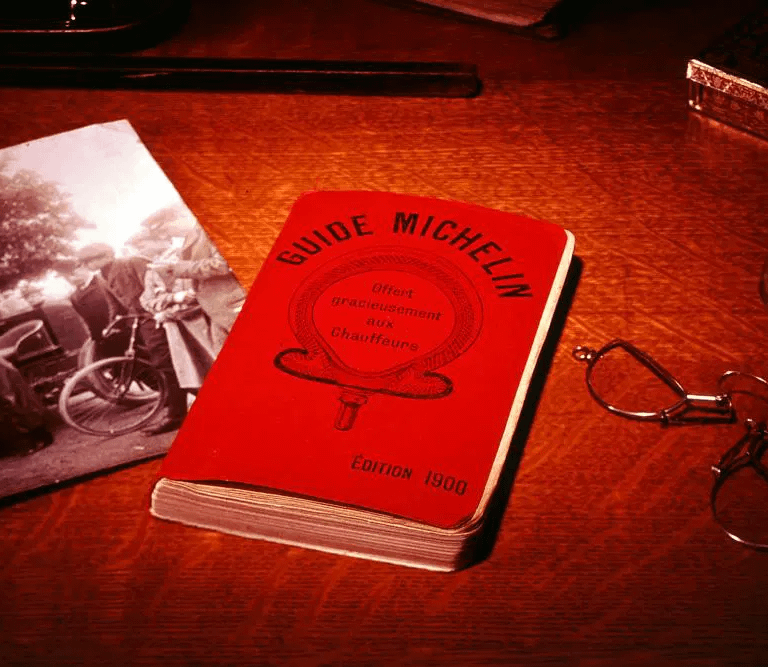

說真的,這確實是一個從「輪胎」開始的美食之旅。

1900 年,法國輪胎公司米其林出版了一本小冊子,目的單純:希望更多人開車旅行,順便消耗輪胎。那時汽車尚屬奢侈品,駕駛者需要路線指南與生活便利資訊,因此書中收錄了修車廠、加油站,甚至旅館與餐廳,那顆如今舉世矚目的「星星」,最初只是幫助駕駛找到一頓可靠飯食的符號。

然而,隨著時代演進,這本手冊逐漸超越了它原始的商業出身。 20 世紀中葉,歐洲社會進入消費升級的年代,餐飲不再只是「填飽肚子」,而是展現身份、品味與生活方式的重要場域。米其林指南中的「星星」便在這股潮流中被賦予新的意義——一星代表「值得停下腳步」,二星是「值得繞路前往」,三星則是「值得專程造訪」,你可以說這樣的分級,不僅是飲食評鑑,更創造了一種屬於社會階層的「文化符碼」。

二戰之後,經濟開始轉趨繁榮,這也讓米其林的地位逐步鞏固,而星星的「價值」也跟著進行質變:能在指南上獲得一顆星,對餐廳而言意味著穩定的客源與國際聲望;三星更是「餐飲最高殿堂」的代名詞。許多廚師畢生努力,只為了摘下一顆星,而許多食客願意跨越國境,只為了親身體驗這份獨特,你可以說在近代,米其林漸漸成為成就一個「夢想的體系」:對廚師是頂點的追逐,對食客是旅行的意義。

也正因如此,當米其林走出法國,跨足倫敦、紐約、東京,更在 2018 年跨足台北時,人們的眼光瞬間被再次吸引,它不僅是一份餐廳名單,更像是把一座城市拉入全球餐飲語境的「護照」。能否入榜,代表的不只是廚藝水平,更是城市文化在國際舞台上的可見度。

在台灣 看見屬於美食的「民主化」

當然,這樣的說法或許有點太「攀親帶故」,但米其林確實在台灣轉化了對美食的想像。

2018 年,米其林指南正式進入台灣。第一批榜單揭曉時,媒體同時出現了兩個截然不同的畫面:頤宮以精緻粵菜一舉摘下三星,奠定「國際級殿堂」的地位;另一邊,牛肉麵、滷肉飯等街頭小吃,則透過必比登推介登上國際新聞。對於外界而言,這或許是衝突的景象,但對台灣人而言,卻再自然不過,因為這片土地的飲食風景,本來就是高低並存、沒有壁壘。

米其林指南相較於過去的「菁英化」特質逐漸轉化,在「在地」試圖慢慢找到對話的框架。(圖/肉料理・福提供)

分享本圖在既定印象中,米其林長期象徵著菁英化的生活方式(尤其是歐美的觀點裡),與昂貴、優雅、講究的餐桌經驗緊密相連;但在台灣,它卻逐漸演化為一種飲食的「民主化」。這份榜單把「白桌布餐廳」與「路邊攤」放在同一個語境裡,讓米其林的星光落在日常,讓庶民的味道與國際的標準並列。

這裡說到的「民主」好像很「泛政治」,並它並非政治制度的比喻,而是一種文化上的「選擇平權」。當米其林在台灣落地時,它不僅讓頤宮的三星被看見(雖然對此,很多人還是對這個已連續八年獲得三顆星的餐廳充滿問號),也同時讓一碗牛肉麵、一份街邊小吃成為榜單上的亮點,這樣的並置,本身就是一種「美食的民主化」——你可以草根,也可以高大上,這樣的選擇是食客可以自行選擇的。

所謂民主,在這裡意味著高低階層的消解——精緻餐飲與庶民小吃並非對立,而能在同一份指南裡並肩而立;也意味著日常飲食的正當性——街角攤販的味道,與白桌布餐廳的菜餚一樣,值得被書寫、被旅行者專程探訪。更重要的是,人人皆可參與。學生、上班族、國際旅人,都能在米其林指南裡找到屬於自己的那一碗飯。

這樣的「民主化」,正是台灣飲食文化最鮮明的特色。它提醒我們,美食從來不只屬於少數人,而是整個社會共同的記憶與語言,當然,它可能仍然代表的是「外國人」(尤其是法國人乃至於歐洲人)的觀點,但這樣的文化碰撞,未嘗不是好事。

到了亞洲,米其林面對東方文化,其實創造了一種文化碰撞。圖為2025台灣米其林一星得主雅閣中餐廳主廚阮明燊。(圖/台北文華東方提供)

分享本圖文化碰撞,有其深厚的文化背景。台灣的餐飲文化向來沒有嚴格的階級感:一位企業家(我沒影射任何科技大老呀!)可能午餐在街邊小館吃炒飯,晚上再赴高端餐廳參加宴席;學生下課後會買鹹酥雞,假日也可能存錢去吃 Omakase(日式的無菜單料理)。這種彈性與交疊,恰好與米其林「星星 × 必比登」的雙軌架構呼應,甚至在台灣展現出更鮮明的意義。

也因此在台灣社會,米其林的存在並非單純鞏固菁英食客的圈子,反而讓更多人意識到:我們熟悉的街頭小吃,是不是也能成為一種國際語言?這或許是一種文化自信的萌芽,它不只改變了消費者看待小吃的方式,也讓許多攤商與地方餐館開始思考「如何在保留原有精神的同時,將自己放進國際脈絡」。

於是,台灣的米其林故事,從一開始就帶有一種矛盾而美麗的氣質:它既是菁英的殿堂,也是庶民的舞台。

星星的「再」定義

而隨著這股「飲食民主化」的力量逐漸成形,台灣的米其林榜單也開始出現新的趨勢。星星不再只是單純的技藝表現,而是逐步映照出台灣社會價值觀的轉型。永續、跨世代與跨性別,成為三條最鮮明的線索,而這也與近幾年米其林的「給星脈絡」有些許相符。

2025,七家獲得「綠星」的餐廳讓永續從環保口號轉化為餐飲實踐,提醒人們「吃」與土地、碳排、農業之間的關係。此外,年僅 31 歲的夏永岩,憑藉對家常料理的細膩詮釋,拿下「年輕主廚獎」,標誌著台灣餐飲語言的世代交替;更重要的是,今年侍酒師獎與服務獎雙雙由女性摘下,讓高端餐飲舞台的性別結構,再次進行了一種重整,你可以說「被改寫」了,但它確實呈現了一種屬於當代。

永續、跨世代、跨性別成為當代米其林新的給星標準。圖為「2025 台灣米其林指南侍酒師大獎」得主、新晉一星餐廳「好嶼 HoSu」侍酒師陳琪蓉。(圖/好嶼 HoSu提供)

分享本圖如果說「必比登」讓庶民飲食被世界看見,那麼這些新獎項則代表台灣餐飲在價值觀層次上的再定義。從「味覺」走向「態度」,從「技藝」走向「文化」,台灣的米其林故事正逐步延伸出比星等更深的意涵。

然而,當星光開始折射出永續、世代與女性的價值觀時,另一個更深的矛盾也逐漸浮現:米其林的國際標準,是否真的能涵蓋台灣飲食的全貌?

最鮮明的案例就是台南。這座被譽為「小吃之都」的城市,幾乎是台灣飲食文化的縮影。從清晨的牛肉湯、虱目魚粥,到夜市裡的鹹粥、棺材板、碗粿,台南的飲食不是附庸,而是日常的根基。它承載的是庶民的記憶、家庭的連結與城市的性格。然而多年以來,在米其林的星星榜單上,台南始終付之闕如。

這並不是因為缺乏「好吃的餐廳」,而是因為米其林的語境,習慣以餐桌儀式、服務精緻度、廚藝展現來評價「價值」,這與台南的庶民思維有些背道而馳。對米其林而言,一頓餐點應該是完整的體驗,從食材到酒單,從氛圍到節奏,都需達到國際 fine dining 的標準,但在台南,真正的美食記憶,往往來自於一碗只需幾分鐘就能端上的牛肉湯,或是一份幾十元起跳的米糕。這些味道在米其林的觀點下很難「升格」成米其林定義的餐桌儀式(更重要的是,台南的小吃也不想這樣),它們的價值在於庶民的共享,而非精緻的區隔。

這種落差,揭示了米其林在台灣的雙重角色:一方面,它持續推動餐飲的精緻化,讓 fine dining 在國際舞台上被看見;另一方面,它卻也無法全面翻譯台灣庶民飲食的靈魂。或許正因如此,台南的缺席,並不是一種遺忘,而是一種提醒:米其林能為我們建立國際語言,但台灣真正的飲食文化,仍需我們自己去書寫。

雙核心的未來觀點解構

這裡的解決方案,或許是一種雙核心的走向,它並非單一的答案,而是一個呈現屬於在地想像的再次磨合。

一方面,台灣精緻餐飲將持續國際化。更多餐廳會用在地食材與文化敘事,創造「台灣風格的 fine dining」,在國際舞台競逐;另一方面,庶民小吃雖與摘星有一段距離,但透過不同的面向,它已經成為台灣最強大的餐飲符號,甚至比「星星」更具能見度。這種「高端與草根並存」的結構,正是台灣獨特的文化優勢。它同時擁有世界級的三星殿堂,也擁有最貼近日常的夜市風景。

回顧米其林的歷史,它始終是一張地圖,指引人們找到值得前往的地方。在台灣,這張地圖既標記著國際認證的餐桌,也映照出街角的庶民小吃。

2025的台灣米其林榜單告訴我們,永續讓餐飲回應土地,新世代讓年輕主廚重寫餐桌語言,而女性更讓產業創造了多元與深度。當典禮的星光熄滅,留在我們心中的,或許不是名單本身,而是那些閃爍在日常中的微光:一碗熱粥的溫度,一份牛肉湯的清澈,一道融合記憶的料理。

真正照亮這座島嶼的,不只是米其林的星星,而是每一張餐桌上,那些屬於台灣的味道。