當文化還沒準備好,制度卻率先動刀。從高鐵「全車靜音」的突變,我們看到台灣如何把「安靜」變成命令,把「文明」變成規訓。

過去兩週,「高鐵寧靜車廂」在 Threads 與 X 上掀起了一場罕見的公共文化辯論。有人上傳影片抱怨「孩子哭不停就被白眼」,有人支持「終於可以不被外放短影音干擾」,也有人批評這是一場「中產階級式的秩序幻想」。這場爭論的特別之處,在於它不只是交通議題,而是一場文化現象。它讓人重新思考:在這個一切都被制度化的時代,我們是否仍懂得什麼是「文明的安靜」?

高鐵原本只是在 2024 年底試辦第十節「寧靜車廂」,一年後卻在未經充分討論的情況下,悄悄將政策擴大成「全車靜音」——一夜之間,「安靜」變成命令。當文化尚未準備好,制度卻率先動刀,台灣再次陷入那熟悉的困境:頭痛醫頭,卻醫到腳,而且,還醫不好。

從試辦一節車廂,到全車靜音的誤判

(圖/台灣高鐵 提供)

分享本圖2024 年底,台灣高鐵在第十節車廂啟動「寧靜車廂」試辦。這原本是一項相當合理的設計:提供希望休息、閱讀、辦公的乘客一處安靜空間,同時保留其他車廂的自由氛圍。這樣的設計概念,與英國的 Quiet Coach 或法國的 Espace Calme 相仿——安靜是一種選擇,而非命令。試辦階段的回饋多半正面:多數乘客支持「分區靜音」,而非「全面約束」。

但短短不到一年,政策卻急轉直下。自 2025 年 9 月起,高鐵宣佈全車適用靜音規範:不得通話、電子設備須靜音、交談須壓低音量。一項原本屬於「選擇性服務」的政策,被粗暴地制度化為「全車義務」。這不只是行政效率的展現,更是一種典型的文化誤判——以為規範能創造教養,以為秩序能取代文化。結果,問題的根源未被理解,卻先被過度管理。

當然,在連日爭議後,台灣高鐵公司於 10 月 12 日發布新聞稿,宣布撤下列車座椅椅背及商品推車上的「寧靜車廂」宣導圖卡,改以「美好高鐵,寧靜同行」新圖卡取代,並停止派員手舉牌提醒;高鐵指出,原有宣導設計引發誤解,部分家長擔心嬰幼兒的自然發聲會被標記為「不配合」行為,因此決定調整宣導形式。未來,高鐵將改以列車跑馬燈、車站公告及官網為主要宣導管道,減少現場人員的主動勸導行動,但高鐵也重申,「寧靜政策」主要針對通話與外放音量等行為,「嬰幼兒與身體不適乘客的聲音屬非自主性範疇,不在提醒之列。」這是高鐵首次在爭議後,針對「人性面」作出明確澄清。

這份新聞稿的改弦易轍,確實顯示台灣高鐵意識到「政策語言」與「社會感受」之間的落差。雖然撤下圖卡只是修辭層面的調整,但它透露出一個訊號:制度可以靜音,文化卻無法被靜音。真正的安靜,來自理解與共感,而不是舉牌與提醒。

文化問題,被制度誤當成秩序缺口

台灣高鐵。(圖/PEXELS)

分享本圖在許多國家,「安靜」並不是靠法規維持的,而是文化共識的結果。以日本為例,新幹線並沒有正式的「寧靜車廂」,但乘客自發降低音量、講電話會走到車廂玄關。這是一種社會教育長期內化的結果:不靠懲罰,也能達成秩序。

台灣的問題在於,我們把「文化默契」誤認為「秩序缺口」。當制度取代共識,理解就被稀釋成規範;乘客之間不再互相體諒,而是開始互相監控,車廂裡多了低聲咳嗽的尷尬、警覺的眼神、甚至自我審查的沉默。確實,那個「秩序、是有了,但那不是文明的秩序,而是對於秩序的極度焦慮,這種「用制度包裝文化」的傾向,正是台灣治理文化最根深蒂固的「CP值」慣性。

全車靜音政策最大的問題,不在於太嚴,而在於沒有配套。當所有車廂都被標示為「寧靜」,家庭旅客成了無處可去的群體;嬰兒、孩童的自然聲音,在制度眼中被視為「違規」。

歐美「寧靜車廂」的制度並非自古存在,而是科技變遷後的文化回應。英國國鐵(British Rail)在 1992 年率先推出 Quiet Coach,起因於行動電話普及後的乘客投訴。彼時火車原是社交與移動的延伸空間,手機出現後卻讓車廂成為噪音戰場。英國鐵路公司選擇以「分區而非禁制」的方式處理,讓乘客主動選擇安靜區,而非被迫服從。這種做法體現了英式公共文化的核心精神:自治勝於規訓,提醒取代懲戒。

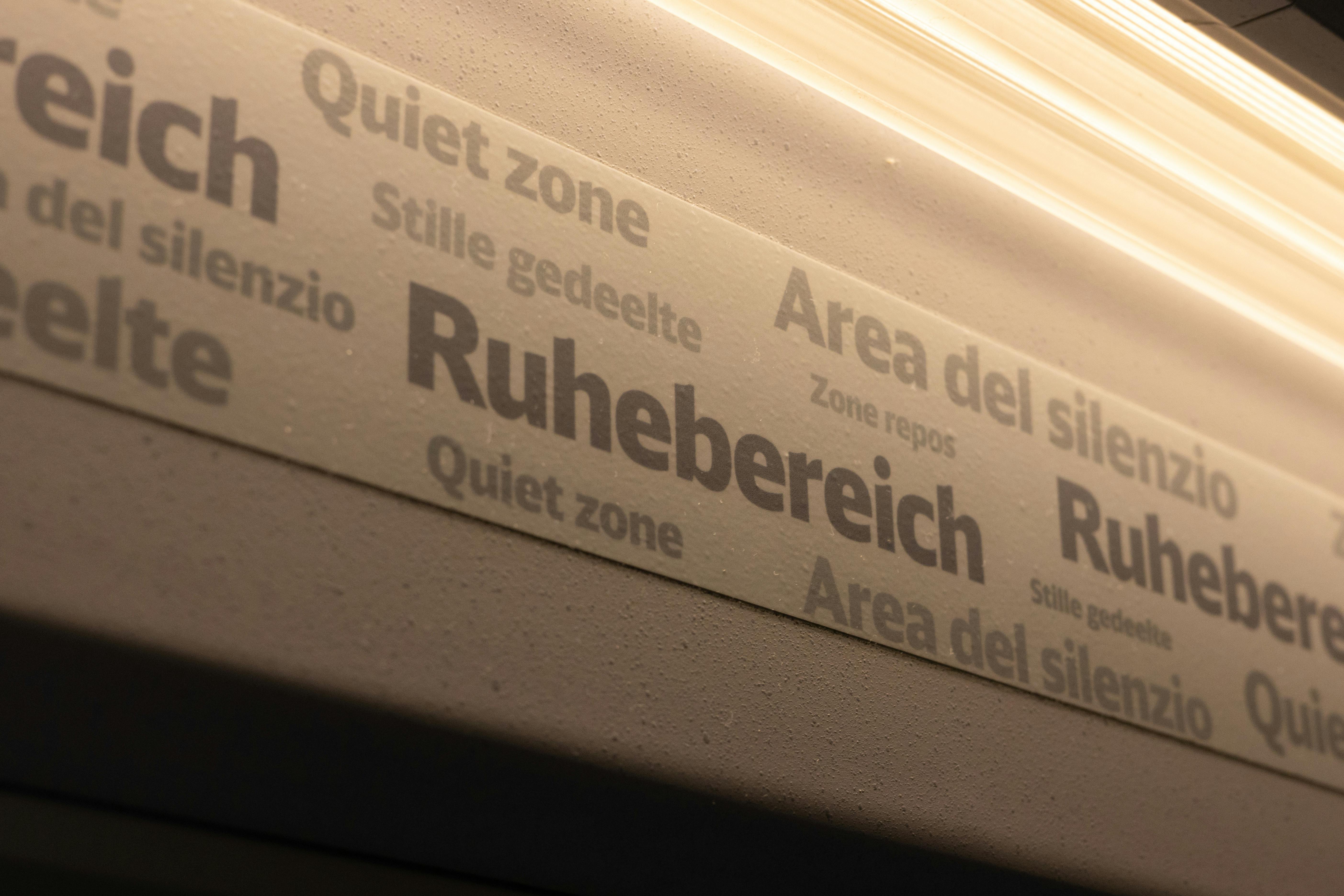

法國國鐵(SNCF)與德國鐵路(Deutsche Bahn)在 2000 年代陸續導入類似制度。TGV 設有 Espace Calme(靜謐區)與 Espace Famille(家庭空間)並行;德國 ICE 則以 Ruhebereich(安靜區)與 Familienbereich(家庭區)區分,前者鼓勵乘客輕聲交談、避免通話,後者提供親子專屬座位、嬰兒換尿布台與兒童遊戲桌。這兩種空間不只是服務分層,而是一種社會倫理設計——讓「安靜」與「熱鬧」都有合法存在的位置,減少道德壓力的衝突。

這種雙軌文化的設計在北歐尤為成熟。瑞典 SJ 高速鐵路的 Tyst avdelning(安靜區)以柔性提醒取代強制公告,並在列車前後保留 Barnvagnsområde(嬰兒推車區)供家庭使用。瑞士聯邦鐵路(SBB)則明確劃設「家庭車廂」,甚至配有繪本與兒童遊戲角,並以「讓家長放鬆、讓孩子自由」為理念。這些設計強調一個核心原則:公共空間的安寧,不是靠排除,而是靠分流與理解。

在這些先進國家的軌道系統裡,「寧靜車廂」與「親子車廂」是互補的兩翼,而非彼此排斥的選項。它們讓乘客在不同需求之間找到平衡,也讓「文明」的實踐更接近人性。

相比之下,台灣高鐵以單一政策涵蓋所有情境,反而凸顯了文化制度設計的單薄。用一條規則覆蓋所有場景。結果,政策的「善意」變成家庭的「壓力」,當孩子的哭聲被凝視,家長的焦慮被放大,連服務人員都陷入兩難:要安撫,還是要執法?

法國國鐵(SNCF)。(圖/PEXELS)

分享本圖

德國 ICE 的 Ruhebereich(安靜區)。(圖/PEXELS)

分享本圖品質升級的修辭與「乖乖」式的無厘頭

在政策上路前後,台灣高鐵多次強調,這不是管制,而是「品質升級」,但初上任的董事長史哲卻在媒體前以輕描淡寫、甚至戲謔的態度,直接暴露了問題的核心之所在:他在「寧靜車廂」措施上路後,關心「有沒有送出『乖乖』」,並打趣地跟員工說:「如果碰到大人講不聽,也可以送。」這句話迅速在網路上引發討論;即便後續出面針對制度說明不夠清晰而道歉,但史哲仍是用「千錯萬錯都是我們的錯」這樣說詞來試圖澄清,難免讓人有「缺乏誠意」且「思維錯置」的無厘頭感。

確實,它或許出於一種自以為是的幽默,卻在文化語境中顯得格外失格,因為那不只是玩笑,而是一種「自以為有權力」的戲謔語言。當「權力者」以「乖乖」隱喻服從,「不安靜」的人就被標籤成「不乖」的人,這讓原本應是文化共識的空間,被降格成規訓現場,而且如果在過去,人本基金會就一定會在第一時間跳出來,對這樣的言論大加撻伐。台灣高鐵以「品質升級」之名,行「秩序管制」之實,揭示出台灣許多公共政策的深層問題:當權力的語氣仍是「教你」,而非「理解你」,所謂的文明,只是另一種「居高臨下」的秩序幻覺。

安靜是選擇,不是規訓

日本新幹線。(圖/PEXELS)

分享本圖放眼國際,「寧靜車廂」制度的關鍵在於選擇權。英國讓乘客自由選擇是否搭乘 Quiet Coach;法國在 TGV 上區分 Espace Calme 與 Espace Famille;德國則在訂票階段就明示 Ruhebereich(安靜區)與 Familienbereich(家庭區)。這些制度的共同精神,是「尊重差異」——他們不企圖定義「正確的乘車方式」,而是承認社會多樣性本身就是文明的一部分。

而在日本,新幹線幾乎沒有正式的「寧靜車廂」制度,卻比任何制度化的列車都更安靜。在那裡,安靜不是規定,而是文化習慣。從學校教育到公共禮儀,「不給他人添麻煩(迷惑行為)」是社會共識。當然,這是一種社會壓力造成的「集體意識」,但無可否認的,這樣一種約定成俗,確實成為日本專屬的文化觀點。

在日本,少數夜行列車如 Sunrise 出雲、Sunrise 瀨戶,確實因提供臥鋪或「ノビノビ座席」等可平躺休息空間,會在車廂標示或廣播中提醒「請保持安靜」。但那是服務型觀點,而非制度性約制。而在新幹線上,廣播僅以柔性提醒:「Please set your mobile phone to silent mode and refrain from talking on the phone.」沒有「禁止」、沒有「罰則」,只有一句禮貌的「お願い(拜託、請)」——這不是軟弱,而是一種「文化」的修辭。

日本的「安靜」是一種文化自律與約定成俗,台灣所期待的「寧靜」卻透過制度命令來試圖達成。前者建立在集體意志,後者建立在上對下的命令。這也說明,為何同樣追求安靜,日本不需要標語,而台灣卻必須到處張貼警示,甚至還要廣發小卡乃至於乖乖,在軍隊中的「小卡制度」發揮到淋漓盡致,無以復加。

動刀:制度的「醫錯部位」

台灣的問題不在缺規定,而在缺文化教育。台灣高鐵的寧靜政策,是典型的「制度先行、文化缺席」,我們試圖用制度解決文化問題,於是看似期待解決,其實只是短期止痛藥,解決的是症狀,而不是疾病。

真正的關鍵,不在於該「讓誰閉嘴」,而在於讓社會理解「共享空間的倫理」:什麼是干擾?什麼是包容?什麼是必要的聲音?沒有這樣的教育,再嚴的制度也只會產生新的衝突。當我們用「靜音」掩蓋噪音,我們只是把問題,藏進沉默裡。

高鐵推動全車靜音的初衷或許是善意的,但當制度壓過文化、規範取代共感,這份「安靜」反而變成另一種噪音。它揭露出台灣的集體焦慮:我們渴望秩序,卻仍不懂如何在多樣聲音中共存。

真正的文明,不是讓所有人閉嘴,而是能在不同聲音之間找到共鳴。當安靜成為命令,它就不再是美德;當制度走得太快,文化就被迫沉默。如果「寧靜」必須建立在他人的不自在之上,那它終究不是文明,只是另一種噪音。安靜,不該是社會的口令,而應是文化的溫度。